今回は国家資格である「応用情報処理処理技術者」の試験について、勉強をこれから始める方・始めたばかりの方向けの記事です。

筆者は基本情報と応用情報の資格保有者で、合格に向けた実体験を踏まえて説明していきます。

応用情報処理技術者試験とは

まず応用情報処理技術者試験について、ご存知の方も多いともいますが、概要を触れておきます(詳細は別機会で取り上げたいと思います)

応用情報はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)で主催している国家試験であり、IPAが制定しているITスキル標準に基づいて、エンジニアのスキルレベルを確認する試験です。

高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能を保有していると位置づけられ、難易度も高いとされます。

市場においても資格保有者の正社員の平均年収は450万~700万円程度とも言われ、IT系でも価値のある資格として認識されることが多いです。*1)

最初に過去問を1〜2回分解くとメリットが沢山

応用情報の合格に向けた勉強方法については、シリーズ化していこうと思いますが、

今回は勉強の最初にやる事として、

「過去問を1〜2回分解いてみる」を紹介します。

勉強せず、いきなり過去問!?と思った方もいると思いますが、これには以下の理由があります。

- スタート地点を把握できる

- 本番に向けた戦略を立てられる

- 自身のキャリア形成にも役立てられる

- 成績の伸び悩みを打開する為の”原点記録”を作れる

その際、午後問題は必須・選択問わず全大問を解いてみる事です。

忙しい方は1回分、できれば2回分は解くと良いと思います。

そのため、全て解くには1〜2日かかるかもしれませんが、その分の価値はあると考えます。

応用情報にチャレンジする方は、すでにある程度の実務経験や知識もあり、中には基本情報やその他ベンダー資格が取得済みの方も多いでしょう。

そのため、いきなり過去問を解くのもさほど抵抗はないかと思います。

以下ではメリットと具体的な勉強の始め方について、順番に説明していきます!

メリット① スタート地点を把握できる

スタート地点を把握するためには、以下の2つの情報が必要になります。

- 回答時間

- 得点

そして、スタート地点を把握するメリットには以下があります。

スタートを知ることで、学習の計画を立てられる

スタート地点が分かることで、試験日から逆算して、成績推移をスケジュール化していきます。

<スケジュール化の例>

過去問成績が以下の場合

・午前問題が40点

・回答時間が制限を20分オーバーした

・試験日が半年後

スケジュール

・1ヶ月ごとに過去問を解いて、

・点数は5点アップ → 半年後に70点

・回答時間は5分ずつ縮める → 半年後に制限時間より10分早く終わらせる

という具合で、合格ラインよりも余裕を持って達成できるようにしていきます。

※午後も同様に計画を立てていきます

現状の位置と到達点が明確になることで、計画的に進めることができます。

スタートを知ることで、モチベーション維持ができる

2点目の効果はモチベーション維持です。

勉強していると、途中でモチベーションの維持が難しくなることも多いです。

そんな時、「最初からどれだけ伸びているか」を確認できると、成長を実感できるようになります。

また心理学的にも、スタート時に実力を測る効果は大きいです。

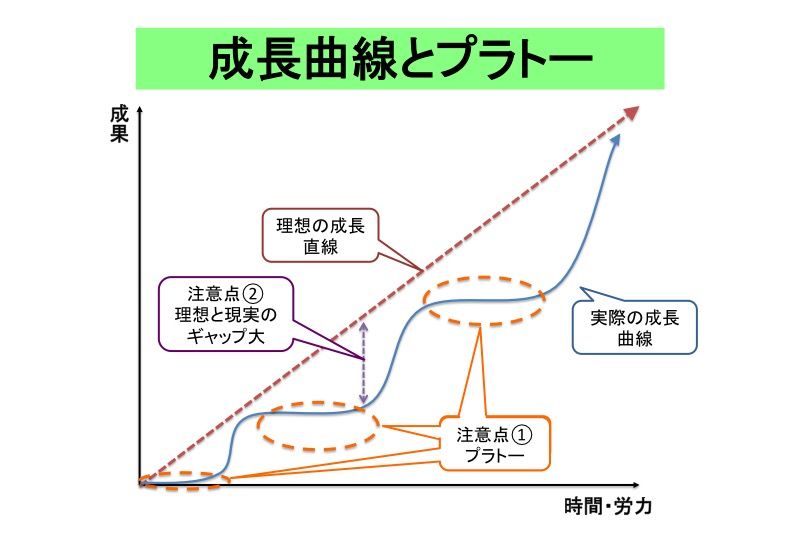

なぜなら、人間の学習の習得度は、一定ではないからです。

これは学習曲線で説明がされており、急激に上達する時期と停滞する時期があります。*2)

そのため、停滞期に入ってから実力を把握してしまうと、最初からの学習成果の積み重ねの確認が難しくなる事があります。

しかし、最初に過去問でスタート地点を把握しておけば、停滞期が訪れても「実は結構伸びている」と実感でき、モチベーションの維持につながると思います。

メリット② 本番に向けた戦略を立てられる

過去問を最初に解くことで、戦略を立てられできるだけ効率よく学習を進めていくことができます。

詳細は別の機会で説明しようと思いますが、戦略のポイントとしては、以下の流れて立てていきます。

- 得意・不得意分野の把握

- 午後対策は、勉強する科目を決める

→科目は必須問題と、問題は本番で選択する科目 + 2科目をターゲットに - 午前対策は、午後で勉強する科目と同じ箇所を優先的に勉強する

このように戦略を立てていくことで、自分の得意分野を活かして点を伸ばしやすくなり、科目を絞ることで無駄の無い学習を進めていくことができます。

メリット③ 自身のキャリア形成にも役立てられる

実は、上記②で立てた学習戦略は試験本番用のみでなく、自身のキャリア形成にも役立てることが可能です。

例えば得意分野がデータベースで、本番でもその科目選択する場合は、DBエンジニアとしてのキャリアや、DBスペシャリスト・データサイエンス系の資格に将来チャレンジする道が見えてきます。

試験本番に向けた学習戦略を立てることで、自己分析や自身のキャリアに関連づけることができるので、よりモチベーションを高めることも可能になります。

メリット④ 成績の伸び悩みを打開する為の”原点記録”を作れる

原点記録とは?

原点記録とは、初心を取り戻してマンネリ化を解消するためのものです。(注:本ブログで勝手につけた用語です。。)

勉強を続けていると、やがてマンネリ化して伸び悩む時期が訪れる場合があります。

これは上記でも触れたいわゆる”停滞期”です。

この停滞期を打開するには、原点に戻るのが有効な解決策としてあげられます。

原点に戻ることで、こんな効果が挙げられます↓↓

- マンネリ化の解消

- 新しい見方

- モチベーションの入れ替え

そのためにも、原点の状態を刻銘に記録しておくことで、後に役立つツールとすることができます。

原点記録の付け方

原点記録の付け方としては、

最初に過去問を解きがら、感じたことや気づいたことを日記形式で記録していきます。

より具体的な例としては、こんなことを書いていきます↓↓

- 解いてみて興味が持てたこと

- 面白そうなこと

- 初めて学んだこと・気づいたこと

- 仕事に役立てたいと思ったこと

- 自身の経験と重なること

- もっと勉強したいと思ったこと

そして、こういった気づきを忘れないよう、日記形式でメモを残しておくことです。

以下、原点記録の例です

<システム開発技術について> 解いた過去問でシステム開発技術の科目について記録する。 システム開発技術については、色々な開発手法・開発モデルが出題されていた。 自分は特に開発モデルに興味があり、以下に手戻りをなくすか、そして、最近のDX関連技術に特化した開発モデルに興味がある。 今の職場で行っている開発モデルは時々、アジャイルも取り入れていたが何となくやっている感じで、効果が実感できていない。この際色々なモデルを勉強して、どのモデルが本当は職場に適合するのか比較・検討もしてみたい。 そのためにも、それぞれの開発モデルの特徴、技術的に優れているところ、顧客満足度、メンバやチームの特性などの観点でも詳しくみていきたい。

停滞的に入ると、「いかに効率よく勉強するか」「得点を伸ばすか」という結果にばかり囚われて、本質から外れがちになります。

そこで原点記録を見返すことで、以下のようなメリットが得られると思います。

- 勉強に対して重要な意味を思い出せる

- 主体的に情報を集められる

→ 参考書や過去問解説以外からも情報を集めて整理する - エンジニアとしての当事者意識が増す

→ 特に午後の記述式問題では、問題文の状況を自分が当事者のイメージで落とし込むかで、回答力も上がっていく感じが筆者の実体験としてありました。

まとめ:過去問回答から始めるのは、シンプルだがメリットが沢山

今回は、心理学の学習曲線なども踏まえて応用情報の勉強方法について、解説しました。

まずは過去問から始めるというシンプルな方法でしたが、色々なメリットがあると思います。

初めに実力を把握するのは多少勇気も要ると思います。

しかしスタートを知ることで、各節目で現在位置を見失わずに済むようになります。

心理学では、メタ認知という言葉がよく取り出されています。

これは自分の状況を客観的に把握することで、自分でフィードバックを行いながら自己成長を実現していく考え方で、セルフモニタリングと言われます。*3)

心理学ではセルフモニタリングをしていくことで、モチベーションや課題解決能力の向上に効果的と言われています。

応用情報の勉強においても、スタートと現在地を把握し、今後の課題も逐次意識して学習していくことで、モチベーションを絶やさずに継続していけると思います。

リンク

*1)応用情報の説明

https://shikakuhiroba.net/it/5057

*2) 成長曲線と停滞期

http://lifenavi-coach.com/archives/53647393.html

*3) メタ認知とセルフモニタリング

https://www.hito-link.jp/media/column/metacognition

コメント